民族文化研学课程

栏目:培训课程 发布时间:2025-02-14 人气:

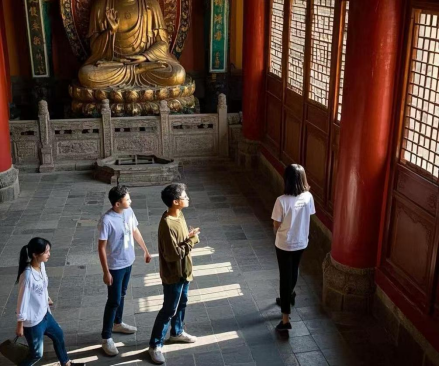

民族文化研学——普宁寺

清朝时期,为加强对边疆地区的统治,尤其是对蒙古族等少数民族的管理,清政府采取了一系列怀柔政策。乾隆二十年(1755年),清军平定准噶尔部达瓦齐叛乱,为了庆祝这一胜利,也为了团结蒙古族等少数民族,乾隆皇帝下令修建普宁寺,寓意“普天安宁”,以彰显国家的统一和稳定。

蒙古族等少数民族大多信奉藏传佛教,普宁寺的修建是清政府利用宗教信仰来加强与少数民族联系的重要举措,通过宗教文化的交流与融合,促进各民族之间的团结和文化认同。

研学收获

1. 拓宽历史文化视野:普宁寺承载着清代民族、宗教政策相关历史。能了解到清朝如何通过宗教建筑巩固统治、促进民族团结,洞悉中央与边疆交流融合历程,拓展对中国古代政治格局、民族关系的认知。

2. 深化宗教文化认知:作为藏传佛教圣地,普宁寺保存众多佛像、法器、壁画等宗教文化元素。可近距离接触藏传佛教仪轨、教义,了解其独特哲学思想,提升对宗教文化多元性、独特性的理解,培养尊重包容的文化态度。

3. 提升艺术鉴赏素养:普宁寺建筑融合汉藏风格,拥有独特的斗拱飞檐、经堂布局。寺内的雕刻、绘画工艺精湛,色彩鲜艳。在研学中欣赏这些艺术精品,能学习不同艺术风格特点,掌握艺术鉴赏方法,提升审美能力。

上一篇: 民族融合研学课程

下一篇:没有了